Die Baugeschichte der Dorfkirche Britz

18. Jahrhundert

Die frühesten Darstellungen der Dorfkirche Britz zeigen diese als markantes Motiv in malerischer Umgebung. Die zumeist grafischen Arbeiten entstanden in der Hertzberg-Zeit. Ewald Friedrich Graf von Hertzberg (1725-1795) war von 1753 bis zu seinem Tod Gutsherr und Kirchenpatron in Britz.

Christian Bernhard Rode, Gegend in Britz, um 1773, Kupferstich

Museum Neukölln

In Rodes Blatt ist die Dorfkirche von Südosten aus zu sehen. Hoch ragt der spitze Helm des 1713 errichteten Dachturms auf. An das Kirchenschiff des 14. Jahrhunderts schließt sich im Osten die 1766 erbaute Grabkapelle Ewald Friedrichs von Hertzberg an. Am Chor* ist ein Anbau, die sogenannte Leichenhalle zu erkennen. Große, nicht mehr bauzeitliche Rundbogenfenster, sind an Langhaus* und Chor auszumachen. Hell und ohne Schraffuren ist die Kirchhofsmauer dargestellt. Die Mauer begrenzt den Friedhof und zugleich einen herrschaftlichen Garten zwischen der Kirche und dem Herrenhaus „Schloss Britz“. Die großen Nischen in der Mauer wurden als Pflanznischen genutzt.

Text hier eingeben

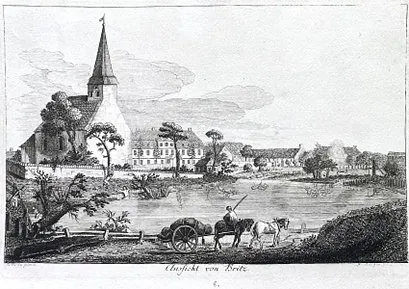

Friedrich Gottlieb Berger, Aussicht von Britz

Kupferstich nach einem Gemälde von Christian Bernhard Rode 1780

Museum Neukölln

Bergers Stich zeigt die Kirche von Nordwesten aus. Der Giebel aus Feldstein ist bis zum Turm hochgezogen und weist keinerlei Öffnungen auf. Die Ansicht lässt den Chor nicht erkennen. Der östliche Anbau ist die Grabkapelle Ewald Friedrichs von Hertzberg.

19. Jahrhundert

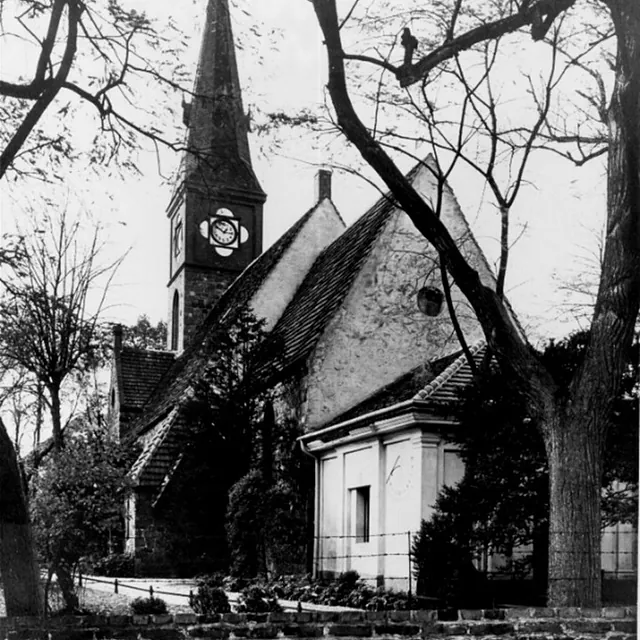

Elise Moutour, Foto eines Gemäldes, um 1870

Evangelische Kirchengemeinde Britz Dorf

Moutour versetzte die Kirche in eine schaurige Umgebung. Das Gebäude selbst ist recht genau erfasst. Das Gemälde zeigt den hölzernen Dachturm, der 1842 den früheren Turm aus Stein ersetzte. Der zeitgleich erneuerte Westgiebel schließt mit einem Holzgesims ab. Die südliche Langhauswand öffnet sich in paarigen Fenstern. Gut erkennbar sind ein Südportal und die sogenannte Leichenhalle am Chor. Die Hertzberg-Kapelle ist hinter Bäumen zu erahnen.

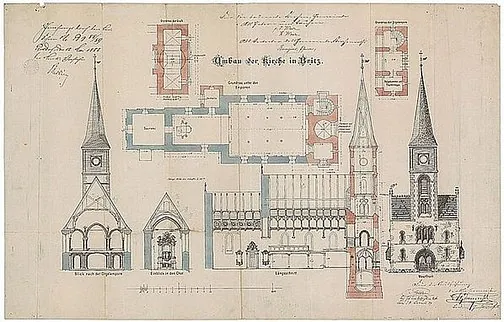

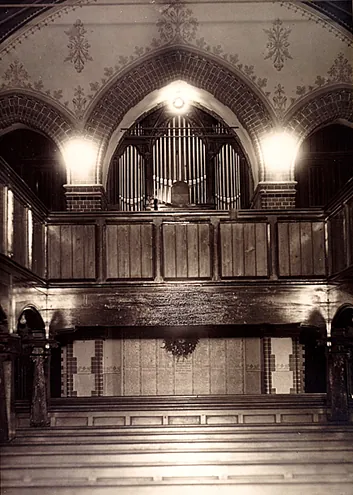

Der große Umbau 1888

Julius Wrede (1822-1895) ließ 1888 die Dorfkirche Britz erweitern und neugotisch umgestalten. Ein hoher Turm sowie betonte Fenster und Portale verliehen dem Gebäude die Anmutung einer Stadtkirche. Der neu erbaute Turm bot die Möglichkeit, eine Grabnische sowie eine Gruft für die Familie Wrede anzulegen. Julius Wrede, seit 1865 Gutsherr und Kirchenpatron in Britz, kam für die Gesamtkosten des Umbaus auf. Eine damals neu erbaute Orgel finanzierte die Gemeinde selbst.

Die umfangreichen Baumaßnahmen wurden nach Entwürfen des Architekten und Geheimen Baurats Carl Busse (1834-1896) ausgeführt. Busse war der Sohn des bekannten Architekten Ferdinand Busse (1802-1886). Mit der Familie Wrede war er verwandtschaftlich verbunden.

Umbau der Kirche in Britz, Genehmigungsplan, 1888

Elab 11003/127, Rep. I

Der Plan vereint Grundrisse, Schnitte und eine Westansicht. Der Bestand ist blau, die Veränderungen sind rot markiert. Im Turm sind die Grabnische der Familie Wrede und die unterirdisch angelegte Gruft zu erkennen. Das erste obere Turmgeschoss war für die Orgel vorgesehen, die auf diese Weise aus dem Kirchenschiff herausgerückt werden konnte. In Langhaus und Chor schließt sich der Decke eine Holzkonstruktion mit gerahmten Wandfeldern an. Diese waren für Sgraffitomalereien*, unter anderem für Darstellungen der zwölf Apostel vorgesehen.

Dem Plan entsprechend wurde der Bau ausgeführt.

Südostansicht der Dorfkirche Britz, 1930 Blick in den Chor, Anfang 1940er Jahre Blick auf die Westwand mit Orgelempore, 1937

Landesarchiv Berlin, Evangelische Kirchengemeinde Britz Dorf Evangelische Kirchengemeinde Britz Dorf

F Rep. 290 (05) Nr. 0314005 / Foto: k. A.

20. Jahrhundert

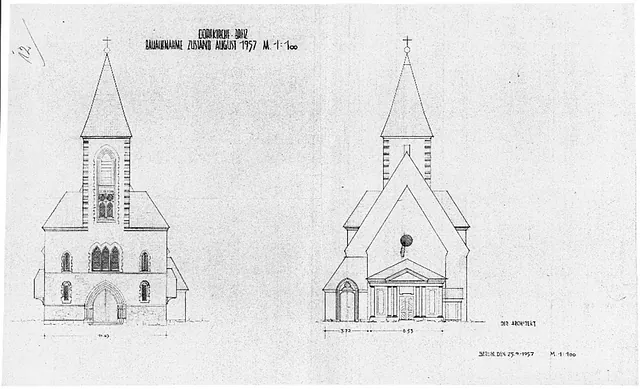

1955-1959 wurde die Dorfkirche in Kooperation mit dem Landesdenkmalamt Berlin instandgesetzt und umgebaut. Ziel der Neugestaltung war es, dem Gebäude wieder einen schlichteren Charakter zu verleihen. Hinzu kam, dass die Neo-Stile des Historismus nicht dem damaligen Zeitgeist entsprachen.

Der Turm wurde nach seiner Teilzerstörung im Zweiten Weltkrieg in reduzierter Form wieder hergestellt. Im Langhaus und Chor entfernte man die hölzernen Einbauten und Formziegelrahmungen von 1888. Das Rundfenster im Chorgiebel wurde von innen zugemauert. Eine neue, dreiseitige Empore wurde eingezogen und sowohl das Langhaus als auch der Chor erhielten eine Tonnendecke aus Holz. Der bis auf weiteres letzte große Umbau der Britzer Dorfkirche wurde nach Entwürfen des Architekten und Regierungsbaumeisters Friedrich Mellin (1891-1968) realisiert.

West- und Ostansicht, Friedrich Mellin, 1957

Foto: Evangelischer Kirchenkreisverband Süd

Blick in den Chor, 1959 Westansicht,1975

Foto: Evangelischer Kirchenkreisverband Süd Foto: Landesarchiv Berlin, F Rep. 290 (05) Nr. 0188469 / Foto: Schubert, Karl-Heinz

Das Gutsdorf Britz - Schlaglichter zur Ortsgeschichte

Die Anfänge - Britz im Mittelalter

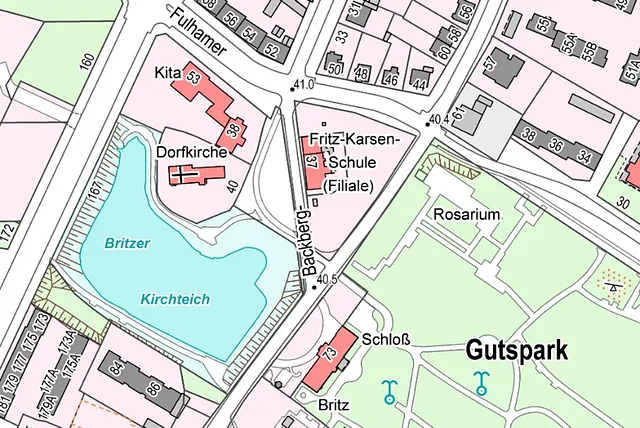

Britz, seit 1920 ein Ortsteil des Berliner Bezirks Neukölln, wurde 1375 im Landbuch Kaiser Karls IV. erstmals urkundlich erwähnt. Das einstige Angerdorf entstand jedoch deutlich früher. Archäologischen Grabungen zufolge liegen dessen Anfänge im 12. Jahrhundert. Als Gründer gelten die von Britzke, Angehörige eines alten Adelsgeschlechts. Diese kamen vermutlich im Zuge des Landesausbaus und der Christianisierung der Gebiete zwischen Elbe und Oder in den Berliner Raum. Sie übertrugen ihren Namen auf den Ort oder benannten sich nach diesem.

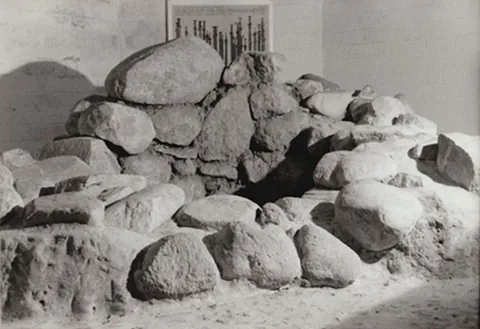

Der Familie von Britzke gehörte mutmaßlich ein Adelshof, der im 12. Jahrhundert im Bereich des Pfarrgrundstücks am Kirchhügel lag. Teil des Hofes war mit großer Wahrscheinlichkeit ein Feldsteinbrunnen aus dem 14. Jahrhundert. Der Brunnen, 1967 bei Ausschachtungsarbeiten entdeckt, blieb im Keller der Gemeindekindertagesstätte Britz Dorf erhalten.

Historisches Zentrum von Britz. Westlich des Angers die Dorfkirche,

nordwestlich das Pfarrhaus und die Kindertagestätte.

Kartenausschnitt: Geoportal Berlin/3935811 F 2024

Anfang des 14. Jahrhunderts wurde auf dem Hügel am Britzer Kirchteich die Dorfkirche aus Feldsteinen errichtet. Ob sie einen Vorgängerbau aus Holz ersetzte,

wer sie errichten ließ, und wer sie erbaute, ist nicht bekannt.

Mit dem Landbuch Kaiser Karls IV., damals Markgraf von Brandenburg, lag 1375 eine bemerkenswerte Statistik vor. Wie der Eintrag zu Britz belegt, war das Dorf mit 58 Hufen* recht groß. Neben 13 Pachthufen der Bauern werden drei Hufen der Pfarre und eine Kirchenhufe erwähnt. Grundherren waren vier Adelsfamilien. Herausragend war die Stellung der von Britzke. Otto von Britzke hatte die Gerichtsbarkeit und das Kirchenpatronat* inne. Die Familie erhielt den größten Teil der bäuerlichen Abgaben.

Feldsteinbrunnen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts

im Keller der Kindertagesstätte Britz Dorf, 1992

Foto: Evangelische Kirchengemeinde Britz Dorf

1450 existierte von vormals vier Adelshöfen in Britz nur noch der Hof der von Britzke. Im 16. Jahrhundert waren die von Bardeleben Miteigentümer von Britz. Noch um 1620 schmückte das Wappen der von Britzke die Wetterfahne der Dorfkirche.

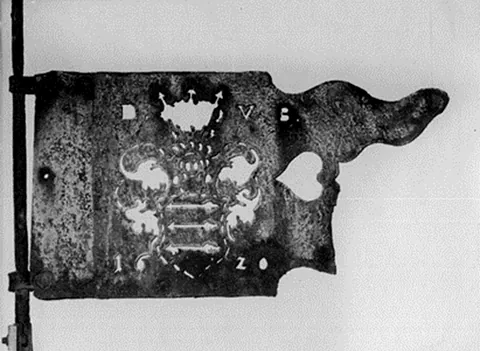

Wetterfahne der Dorfkirche Britz mit dem Wappen der von Britzke.

Der Verbleib der Fahne ist unbekannt.

Foto: Museum Neukölln

Reformation – 16. Jahrhundert

Der Regierungsantritt Joachims II. (1535) und die Einführung der Reformation (1539) führten in Britz zu einschneidenden Veränderungen. Unter dem neuen Landesherrn erhielt der Adel weitgehende Rechte gegenüber seinen Untertanen. Die Bauern und Kossäten* in Britz waren jetzt umfangreicher als zuvor den Gutsherren dienstverpflichtet.

Nicht nur im weltlichen, auch im kirchlichen Bereich war der Einfluss des Adels groß. Otto von Britzke war 1539 daran beteiligt, den Kurfürsten Joachim II. zur Annahme der lutherischen Lehre zu bewegen. Vermutlich früher als in anderen Orten, wurde in Britz die Reformation vollzogen.

Britz war nach der Reformation Mutterkirche eines riesigen Pfarrbezirks zu dem die Filialgemeinden Lichterfelde, Rixdorf und Tempelhof gehörten. 1541 waren die Familien von Britzke und von Bardeleben Kirchenpatrone im Dorf. Die Ausstattung der Kirche war mit einem Kelch, einer Monstranz*, einem Pacem* und einem Ziborium* eher bescheiden.

Dreißigjähriger Krieg – 17. Jahrhundert

Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) traf auch Britz. Noch Jahre nach seinem Ende lebten in dem Dorf keine Bauern mehr. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts erwarben bürgerliche Familien Anteile des zersplitterten Guts. Die Familien von Britzke, von Bardeleben und von Rathenow verloren ihre Ländereien, Rechte und Privilegien. 1699 erlosch das Geschlecht der von Britzke.

Auch die kirchlichen Verhältnisse hatten sich verändert. Britz war seit 1693 Mutterkirche der Filialgemeinden Rixdorf, Tempelhof und Osdorf. Der für die Geschäfte des gesamten Amtsbezirks zuständige Pfarrer hatte seinen Wohnsitz in Britz. Berufen wurde er im Wechsel vom Britzer und vom Tempelhofer Patron.

Britz in barocker Zeit – 18. Jahrhundert

links: David Gilly, Carte von der Feldmark Britz (Detail), 1790

Landesarchiv Berlin, F Rep. 270 Nr. 1614

rechts: Heinrich Rüdiger von Ilgen (1654-1728), 1706, Kupferstich

Foto: Museum Neukölln

Im 18. Jahrhundert geriet Britz in den Einflussbereich der Residenzstadt Berlin. Das gesamte Jahrhundert hindurch waren die Britzer Grundherren und Kirchenpatrone adlige, zumeist hohe preußische Staatsbeamte.

Herausragend unter den neuen Gutsbesitzern war Heinrich Rüdiger von Ilgen (1654-1728), Geheimer Rat und Staatsminister. Von Ilgen kaufte 1719 das Gut, das damals bereits ein repräsentativer Landsitz war. An das Herrenhaus fügte sich ein frühbarocker Lustgarten. Äcker, Wiesen und Weinberge, Fischereien und Holzungen gehörten zum Anwesen. Von Ilgen ließ 1720 auf dem Britzer Kirchhof Maulbeerbäume zur Seidengewinnung pflanzen und 1725 die Feldsteinumfriedung des Kirchhofs errichten.

Seine Frau Maria Ludovica (1675-1720) stiftete 1720 der Kirche den heute noch im Chor vorhandenen Kanzelaltar und kostbares Kirchengerät (s. Ausstattung).

Von 1731 bis 1751 war Charlotte Luise von Inn- und Knyphausen (1698-1751), Tochter Heinrich Rüdigers von Ilgen, alleinige Besitzerin von Britz. Sie entwickelte das Gut so erfolgreich, dass dieses eine enorme Wertsteigerung erfuhr. Über die Kirchenpatronin von Inn- und Knyphausen schrieb der Britzer Pfarrer Otto Christoph von Einem (1687-1746): „Die Frau von Cniephausen hat an mir keine gute Stufe zum Himmelreich verdient, denn nachdem sie ihr hiesiges Dorf geerbet, hat sie auch mir als einem armen Diener Gottes mein Meßkorn* wollen abziehen und verringern …Der Kirche ist sie für die weggenommene Wiese noch schuldig 24. Th. Zinsen …“

Christian Bernhard Rode, Gegend von Britz, um 1773, Kupferstich

Museum Neukölln

1753 gelangte Ewald Friedrich von Hertzberg (1725-1795) durch Heirat in den Besitz von Britz. Der Kabinetts- und Staatsminister Friedrichs II., der 1786 von Friedrich Wilhelm II. den Grafentitel erhielt, machte sich als Staatsmann und Gelehrter einen Namen. Unter seiner Herrschaft wurde Britz zum Mustergut. Von Hertzberg ließ dem Herrenhaus eine schlossartige Wirkung verleihen und den Schlossgarten weiter ausgestalten. Er steigerte durch Reformen den Ertrag der Gutswirtschaft.

Nicht sicher ist, ob er den kleinen Garten zwischen Schloss und Kirche (s. Baugeschichte) anlegen ließ. Möglicherweise ließ bereits Heinrich Rüdiger von Ilgen diesen Bereich gärtnerisch gestalten. Beigesetzt wurde Ewald Friedrich Graf von Hertzberg in der Grabkapelle, die 1766 in seinem Auftrag an der Dorfkirche errichtet wurde.

Anton Karcher, Ewald Friedrich Graf von Hertzberg (1725-1795),

1796, Stich

Archiv Kulturstiftung Schloss Britz

19. Jahrhundert

Im 19. Jahrhundert wird der Einfluss Berlins in Britz spürbar. Aus 573 Einwohnern 1840 waren 1858 bereits 1068 geworden. Zunehmend zogen Inhaber städtischer Berufe in das Dorf. Der Ort nahm allmählich städtische Züge an. Die Britzer Bauern waren seit 1807 nicht mehr erbuntertänig*, doch nur formal. Um gleichberechtigt mit den Gutsherren zu werden, mussten sie ein Drittel ihres Besitzes an die Herrschaft abgeben. Die Gutsherrschaft besaß 1860 mit über 2480 Morgen noch mehr als die Hälfte des Dorflandes. Sie bestimmte wesentlich nicht nur die Geschicke im Gutsbereich, sondern der gesamten Gemeinde.

Jean Charles Jouanne (1800-1857) Constance Pauline Jouanne (1803-1871)

Foto eines im Krieg zerstörten Gemäldes, Foto eines im Krieg zerstörten Gemäldes,

Archiv Familie von Treskow Archiv Familie von Treskow

Seit 1824 war Jean Charles Jouanne (1800-1857) Grundherr und Kirchenpatron in Britz. Der erste bürgerliche Besitzer des Britzer Guts und seine Frau Constance Pauline (1803-1871) kamen aus vermögenden hugenottischen Familien. Das Ehepaar, Eltern von zahlreichen Kindern, lebte ganzjährig in Britz. 1825 ließ Jouanne das Herrenhaus für seine Zwecke umbauen. Zwei Jahre später ließ er auf dem Gutshof eine Brennerei errichten. Nach Jouannes Tod zog seine Frau zu ihrem Bruder auf das Gut Fredersdorf. Das Ehepaar und drei seiner Kinder wurden in einer Grabstätte an der Britzer Dorfkirche beigesetzt.

Zur Mutterkirche Britz gehörten zurzeit Jouannes die Gemeinden Tempelhof, Rixdorf und Osdorf. Ernst Friedrich Ringeltaube (1779-1860), seit 1810 Pfarrer in Britz, war für den Amtsbezirk zuständig. Mit dem Pferdewagen legte er die weiten Wege zwischen den vier Gemeinden zurück. Ringeltaube engagierte sich im weltlichen und kirchlichen Bereich. Er legte 1823 ein Pfarrbuch an, das einen vielfältigen Einblick in das Gemeindeleben gibt. Ringeltaube konnte sehr hartnäckig sein. Vehement versuchte er, einen Teilabriss der Kirchhofsmauer zu verhindern. Der Gutsbesitzer Jouanne setzte sich letztlich durch. 1844 ließ er mit Steinen der Einfriedung eine Gasse pflastern.

Pfarrer Heinrich Rungius (1833-1922)

Foto: Museum Neukölln

Eine Straße und eine Brücke in Berlin erinnern an Heinrich Rungius.

1874 vom Tempelhofer Patron berufen, war Rungius beinahe vierzig Jahre Pfarrer in Britz. Von 1897 bis 1901 war er zugleich auch Superintendent des Kirchenkreises Cölln-Land II. Rungius musste sich mit den Folgen der 1874 eingeführten Zivilehe auseinandersetzen. Nachdem staatliche Eheschließungen obligatorisch geworden waren, gingen die kirchlichen Trauungen zurück. Als Vorsitzender im Gemeindekirchenrat sah er sich wiederholt mit der „verderblichen“ Teilnahme von Kindern und Konfirmanden an „Tanzvergnügen“ konfrontiert. Während seiner Amtszeit erhielt Britz eine zweite Pfarrstelle und eine „Kleinkinderschule“ wurde gegründet. 1922 starb Rungius. Sein Grab liegt auf dem städtischen Friedhof Koppelweg in Britz.

Bertha Wrede (1828-1918) Julius Wrede (1822-1895)

Archiv Kulturstiftung Schloss Britz Archiv Kulturstiftung Schloss Britz

1865 hatte Julius Wrede das Britzer Gut für 325.000 Taler gekauft. Der vermögende Sprit- und Zuckerfabrikant nahm große Baumaßnahmen in Angriff. 1880 ließ er das Herrenhaus vergrößern und im Stil der Neorenaissance umgestalten. Umbauten auf dem Gutshof folgten. Die Dorfkirche, angesichts rasant steigender Einwohnerzahlen längst zu klein geworden, wurde 1888 in seinem Auftrag erweitert und umgebaut (s. Baugeschichte).

Dorfkirche Britz von Süden aus, um 1900

Foto: Museum Neukölln

Bertha Wrede, die Ehefrau des Gutsbesitzers und Kirchenpatrons, setzte sich für soziale Belange ein. Sie war Vorsitzende im Frauen-Verein „Alt-Britz“, einer Vereinigung, die sich der Armenpflege widmete. Auf ihr Betreiben wurde in der Pätzer Straße ein Diakonissenhaus mit einer Spielschule, das spätere Bertha-Wrede-Haus, eingerichtet. Nach ihrem Tod stifteten ihre Erben das Gebäude und 50.000 Mark der Kirchengemeinde. 1895 starb Julius Wrede, 1918 seine Frau. Beide wurden in der Familiengruft der Britzer Dorfkirche beigesetzt.

1924 endete in Britz die Zeit der Gutsherrschaft. Die Wrede‘schen Erben verkauften das Gut für 6,3 Millionen Reichsmark an die Stadt Berlin.